ノンファーム接続とは、電力系統をより活用するために進められている新しい系統運用ルールのひとつです。どのようなものかご紹介します。

これまで、接続している電源がすべてフル稼働している想定で空き容量が算定され、連系の検討が実施されてきました。

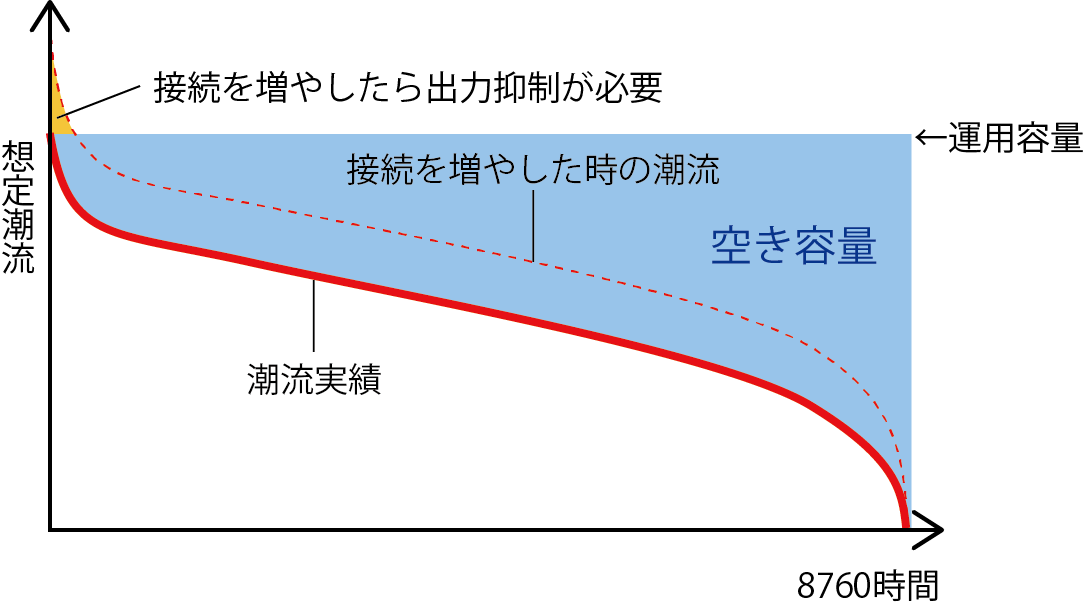

潮流(系統内の電力の流れ)は刻々と移り変わり、たとえ「空き容量」がゼロと算定されていても実際には運用容量を常に逼迫しているわけではありません。

下のグラフは1時間毎の潮流の1年分を、大きいものから左から右へ順に並べたものです。

(24時間✕365日=8,760時間)

細かい時間ごとの潮流をみると、ほとんどの時間は空きがありますが、「最も過酷」な断面でも送電容量が不足させない決まりがあるのです。この決まりのもとでは新たな発電設備を連系することができなくなります。

そこで、空き容量がある時間帯には送電できる、すなわち空き容量がない時には出力制御することに合意の上で接続するのが「ノンファーム型接続」です。

既存の系統を最大限に活用しようということで、先行する海外の事例を参考にし「日本版コネクト&マネージ」の検討が進められてきました。

「ノンファーム型接続」はその具体策のひとつです。

従来の接続は「ファーム型接続」で、ファーム(firm)とは“堅固な、しっかりした”という意味で、送電できることが約束された接続であるといえます。

電力系統を増強すればよいのでは?

せっかく発電できるところを出力制御するのであれば、系統を増強したらいいのでは?とお感じになるかもしれません。

ローカル系統※1では工事費負担金制度(費用負担ガイドライン)により、一般負担の上限額を超えた分は発電事業者が「負担金」として増強工事費用の一部を負担して連系しているのは馴染みのあるところです。

※1 ローカル系統:地域への電力供給を主体的に行う電力系統

基幹系統(上位の送変電等設備)の増強は、原則的に送配電事業者の託送料金を通じて需要家から広く薄く回収する「一般負担」によって行われます。(上限額あり。超過分は発電事業者負担)

参考

発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針 | 資源エネルギー庁

一般負担の上限額の見直しについて | 電力広域的運営推進機関

基幹系統を増強するとなると、計画・工事期間も工事費用も大きくなります。増強工事にかかる費用や難易度などを評価した結果、増強工事を行うことが現実的ではない、不適切であると判断される「増強困難系統」も存在します。

「増強困難系統」と判断された系統をさらに活用するために「ノンファーム型接続」が行われるというわけです。

「増強が困難な系統」であるという判断は、各送配電事業者が行うのではなく、中立の立場である電力広域的運営推進機関で行われます。

ノンファーム型接続で接続契約を行うことになったら?

実際にノンファーム型接続で接続契約を行うことになったら具体的に何をしないといけないのでしょうか?

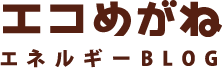

インターネットを通じてパワーコンディショナーの出力を制御する形式で進むもようです。

この形式は九州電力管内で行われている需給バランス調整のための出力制御と同様であるため、その技術をベースにシステムが開発されるものと思われます。

具体的には発電事業者が以下の装置等を発電設備に設けることとなると想定できます。

- 出力制御対応のパワーコンディショナー

- 上記パワーコンディショナー用の出力制御ユニット

- 通信機器

- 通信回線

参考

第40回 広域系統整備委員会 資料1「流通設備効率の向上に向けて」